麦哲观点

【麦哲观点】预制菜“口水战”刷屏!这届消费者到底在争什么?

时间:2025-09-16

【麦哲洞察】最近,罗永浩吐槽西贝菜品多为预制菜且价格昂贵的言论,在网上掀起了轩然大波。西贝创始人贾国龙迅速回应,坚称自家没有一道菜是预制菜。这一来一回的争论,让预制菜再次成为大众关注的焦点。那预制菜究竟是什么?它的发展现状如何?又面临着哪些痛点与挑战呢?今天,咱们就一起来深入探讨一下预制菜这个热门话题。

01 预制菜究竟是什么?

很多人对预制菜的概念比较模糊,甚至将其与半成品、中央厨房出品混淆。2024 年 3 月,市场监管总局等六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》给出了明确的定义:预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,不包括主食类食品,如速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。这就清晰地将预制菜与其他食品类型区分开来,让我们对它有了更准确的认知。

根据不同的分类标准,预制菜可以分为多种类型。按照加工程度来划分,常见的有即食类、即热类、即烹类和即配类。即食类预制菜,像一些即食罐头、真空包装的卤味等,打开就能直接吃;即热类的,比如自热米饭、自热火锅,稍微加热一下就能享用;即烹类需要简单烹饪,像超市里卖的那种搭配好的炒菜食材包;即配类则是把食材清洗、切配好,消费者拿回家自己下锅烹饪 。每种类型都有其独特的优势,满足了不同消费者在不同场景下的需求。

02 预制菜产业发展现状

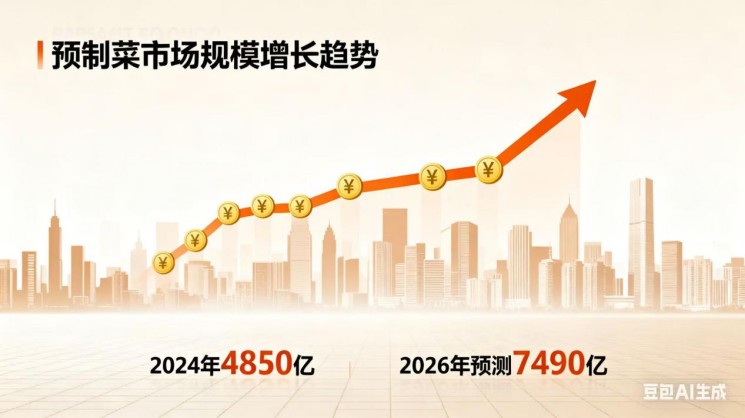

近年来,预制菜产业呈现出迅猛发展的态势。艾媒咨询数据显示,2024 年中国预制菜市场规模达到4850亿元,同比增长33.8%,预计2026年有望突破7490亿元。从市场分布来看,预制菜主打一、二线城市,主产区集中在广东、上海、浙江、江苏等地,消费区域也主要集中在经济发达的华东和华南地区。在应用场景上,预制菜不仅走进了千家万户的厨房,在餐饮行业更是得到了广泛应用。不少连锁餐厅、快餐店都在大量使用预制菜,以提高出餐效率、降低成本。像大家熟知的海底捞、肯德基、麦当劳等餐饮巨头,都是预制菜的大买家。

预制菜已形成“上游原料 -中游加工-下游销售”的完整产业链。上游为农产品种植养殖及食材加工,虽有充足资源保障,但存在供应不稳定、品质参差不齐、供应链协同不足的问题。中游是核心生产加工环节,技术进步提升了菜品品质,但部分企业自动化程度低、食品安全隐患突出、标准化不足。下游涵盖线上电商、线下商超、餐饮等渠道及三类消费市场,线上增长快但整体渠道单一,且存在品牌认知度低、销售策略依赖价格战的问题。众多企业纷纷布局预制菜领域,市场竞争日益激烈。既有像安井食品、三全食品、双汇发展这样的行业龙头企业,也有国联水产、龙大美食等在预制菜领域发力的上市公司,还有大量新兴的预制菜品牌不断涌现。

03 预制菜发展面临的痛点

虽然预制菜产业发展前景广阔,但在发展过程中也暴露出了不少问题。

(一)标准缺失与界定模糊

目前,预制菜行业缺乏统一的国家标准,虽然有一些地方标准和团体标准,但这些标准之间存在差异,导致市场上对预制菜的定义和范围界定不清晰。就像罗永浩和西贝争论的焦点之一,就是对预制菜定义的理解不同。这不仅让消费者感到困惑,也给监管带来了难度。在实际操作中,一些餐厅使用的预加工食材,如切配好的蔬菜、腌制好的肉类,算不算预制菜?一些中央厨房配送的半成品,到了门店再进行简单加工,算不算预制菜?这些问题,目前都没有明确的答案。这就导致了,消费者在餐厅点餐时,很难判断自己吃的是不是预制菜。一些餐厅虽然使用了预制菜,但却声称是现做的,消费者往往难以察觉。这不仅侵犯了消费者的知情权,也让预制菜行业的信誉受到了损害。

(二)食品安全隐患

一些小规模餐饮企业在使用预制菜时,食品安全难以保障。比如,有的外卖商家用加热预制菜包的方式制作外卖,而这些加工点的卫生环境往往不佳,导致消费者对预制菜的食品安全产生担忧。此外,预制菜在生产、运输、储存过程中,如果某个环节出现问题,也容易影响食品的质量和安全。从消费者对预制菜食品安全问题担心的方面来看,添加非法添加剂、食品卫生问题、食材原料处理过程中的交叉污染以及使用劣质或变质的食材和原料成为了消费者最担心的几个问题。

(三)消费者接受度参差不齐

一部分消费者认可预制菜的便捷性,愿意选择预制菜;但还有相当一部分消费者认为预制菜的口感和新鲜度不如现做的菜品,对预制菜持抵触态度。特别是一些中高端餐厅的消费者,他们更注重菜品的品质和口感,如果明示使用预制菜,可能会影响消费者的就餐体验和餐厅的客流量。有消费者认为,自己在饭店用餐图的是“一分价钱一分货”,自己吃的是预制菜,却被商家按照现做现炒的价格收费,实在令人难以接受。调研报告显示,近八成的消费者会主动搜索预制菜相关信息,超过五成的消费者会通过阅读产品标签和说明、咨询专业人士来确保自己吃到的是安全健康的预制菜。

(四)检测与明示难题

预制菜的检测技术还不够成熟,缺乏快速检测手段来验证菜品是否为预制菜,这使得监管部门在对餐厅是否使用预制菜进行监管时存在困难。而且预制菜的明示标准也不够明确,即使有些餐厅标注了“预制菜”,但消费者仍然难以判断菜品的预制程度和质量。市场监管总局等六部门发布的通知,已经明确要求大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权。但到了落实阶段,这一要求却面临着诸多困难:

一方面,预制菜的检测技术还不够成熟,缺乏快速检测手段验证菜品是否预制。这就导致了,监管部门很难对餐厅是否使用预制菜进行有效监管;

另一方面,一些餐厅担心明示预制菜会影响消费者的就餐体验,从而导致客流量下降。特别是一些中高端餐厅,消费者往往更注重菜品的品质和口感,如果明示预制菜,可能会让消费者觉得餐厅不够“高端”。

三、解决之道

针对预制菜行业面临的这些痛点,我们需要多方共同努力来解决。

(一)政策与监管层面

相关部门应加快制定和完善预制菜的国家标准,明确预制菜的定义、分类、生产标准、检测方法等,让行业发展有章可循。建立严格的食品安全追溯体系,利用先进的信息技术,对预制菜从原材料采购、生产加工、运输储存到销售的全过程进行监控,确保一旦出现问题能够快速溯源,找到问题的根源。加强对预制菜生产企业和餐饮企业的日常监管,增加抽检频率,严厉打击违规生产和经营行为。例如,对于使用劣质原料、虚假标注等行为,加大处罚力度,提高违法成本。同时,监管部门之间应加强协作与信息共享,形成监管合力。

(二)企业自身努力

企业要加强自律,树立正确的经营理念,把食品安全和品质放在首位。加大在技术研发和创新方面的投入,一方面,通过技术创新提高预制菜的品质和口感,例如采用先进的保鲜技术、烹饪工艺,让预制菜更接近现做菜品;另一方面,积极拓展销售渠道,除了传统的餐饮渠道和商超渠道,还可以借助电商平台、社区团购等新兴渠道,扩大预制菜的市场覆盖面。同时,企业要注重品牌建设,提升消费者对品牌的信任度和认可度。在产品包装上,清晰标注产品信息,包括原料、生产日期、保质期、烹饪方法等,让消费者明明白白消费。对于餐饮企业来说,如果使用预制菜,应在菜单上明确标注,尊重消费者的知情权和选择权。

(三)消费者认知与行业引导

对于消费者来说,需要加强对预制菜的了解和认识,理性看待预制菜的优缺点。预制菜在提供便捷的同时,也在不断提升品质。消费者可以根据自己的需求和喜好,合理选择预制菜产品。媒体和行业协会也应发挥积极作用,通过宣传和科普,引导消费者正确认识预制菜,消除消费者的误解和担忧。行业协会可以组织开展预制菜的评选、展示等活动,推广优质的预制菜产品和品牌,促进预制菜行业的健康发展。

预制菜作为食品行业的新兴力量,虽然在发展过程中面临着诸多挑战,但只要我们正视问题,共同努力,解决好标准、安全、接受度等痛点,预制菜产业必将迎来更加美好的明天,为我们的生活带来更多的便利和美味。

转载引用请注明出处。内容仅作行业交流学习之用,不构成任何商业用途,亦不代表任何投资建议。如有侵权,请联系后台删除。

作者丨郭冬亮

转载引用请注明出处。内容仅作行业交流学习之用,不构成任何商业用途,亦不代表任何投资建议。如有侵权,请联系后台删除。