麦哲观点

【麦哲观点】硅谷孵化器考察记:从五个案例看中美创新环境差异

时间:2025-09-04

【麦哲洞察】这段时间,麦哲中国创始人杨东先生专程前往硅谷,走访了五个具有代表性的创业孵化与加速机构:Plug and Play、Stanford StartX、Berkeley Summit house“伯克利巅峰屋”、QBay,以及大观资本北美办公室(出海同学会)。本文结合此次深度调研经历,分析硅谷创新生态的独特之处,并与国内进行比较,最后提出几点对中国孵化器和创新环境的启示。

这段时间,我专程前往硅谷,走访了五个具有代表性的创业孵化与加速机构:Plug and Play、Stanford StartX、Berkeley Summit house“伯克利巅峰屋”、QBay,以及大观资本北美办公室(出海同学会)。这些机构各有特色,既有全球化的产业对接平台,也有依托名校的校友创业加速器,既有投资人和创业者自发组织的社区,还有中国政府在硅谷设立的孵化器,也有华人创业者构建的国际桥梁型孵化器。

短短几天的考察,让我深切感受到硅谷的创业氛围与国内相比,有着显著差异。这里不仅有成熟的资本体系、开放的学术土壤,还有对失败更宽容的文化环境。投资人喜欢多次创业者;创业者彼此避免同质化竞争;投资人愿意为梦想和小概率创新买单,而不是急于求一个能马上盈利的模式。硅谷的孵化器并不只是“提供办公场地”的管理方,而是真正成为创业企业成长的“加速器”和“资源整合器”。

本文将结合我在五个孵化器的观察,分析硅谷创新生态的独特之处,并与国内进行比较,最后提出几点对中国孵化器和创新环境的启示。

01 硅谷创新土壤:创业的自然生态

硅谷之所以能长期保持全球科技创新的高地地位,与其独特的创新土壤密不可分。几天的走访,让我总结出以下几点体会:

1、在硅谷,几乎所有创业者全面在拥抱AI

在硅谷,现在几乎所有创业型项目都是和AI相关,无AI,不创业,大家一致认为AI时代是比互联网、移动互联网还要更大影响世界的时代,AI项目融资的平均额要是无AI项目融资额的5-10倍。

2、在硅谷,华人AI创始人或高管正在大量涌现

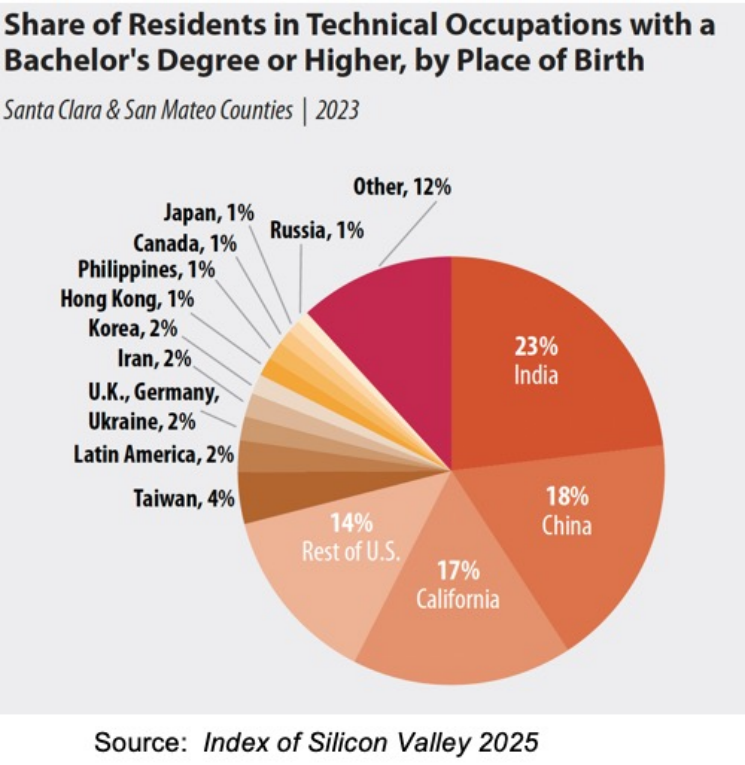

硅谷现在技术工程师中印度人和中国人加一起远超美国人,印度人占23%,中国大陆人占18%,中国台湾4%,中国香港1%,加州人17%,除加州以外的美国人14%,其他23%,最近Meta重用了好几个华人AI高管,中国工程师拥抱AI更加主动积极,数学基础比较好,本身从事可被AI替代的基础程序员的工作不多,很可能未来不久硅谷的中国工程师越来越多,超越印度工程师。

3、在硅谷,有着很好的多次创业文化上的宽容与冒险精神

在硅谷,失败几乎是一种荣誉,你如果是辍学的多次创业者,更是勋章,也是资本眼中的加分项。许多投资人会看重创业者失败的经历,因为这意味着他已经积累了经验、拓展了资源,并且敢于冒险。在国内失败往往等同于“信用受损”,导致创业者承担更高的机会成本,与国内创业者普遍追求“稳妥成功”不同,硅谷的氛围更强调“快速试错”。

4、在硅谷,真创新,拿钱易

硅谷的资本体系非常成熟与有耐心,投资人更愿意为梦想和真正创新买单。硅谷拥有全球最成熟的风险投资体系。从种子轮、天使轮到VC、PE,资金链条完整。与国内相比,硅谷的资本更愿意为“从0到1”的探索埋单,而不是只看短期盈利。硅谷的投资人愿意为“看似疯狂的想法”下注。他们不要求创业公司一开始就有盈利模式,而是看重远期的颠覆潜力。反观中国,投资人往往首要考虑的是退出机制,希望项目能够尽快盈利,最好马上能产生现金流。

5、在硅谷,顶尖人才密度全球第一

斯坦福大学、加州大学伯克利分校等顶尖学府,源源不断为硅谷输送人才。校园与产业界之间的流动非常自然,教授开公司、学生创业、校友互助几乎是日常场景。知识并非局限在论文,而是迅速转化为产品与服务。

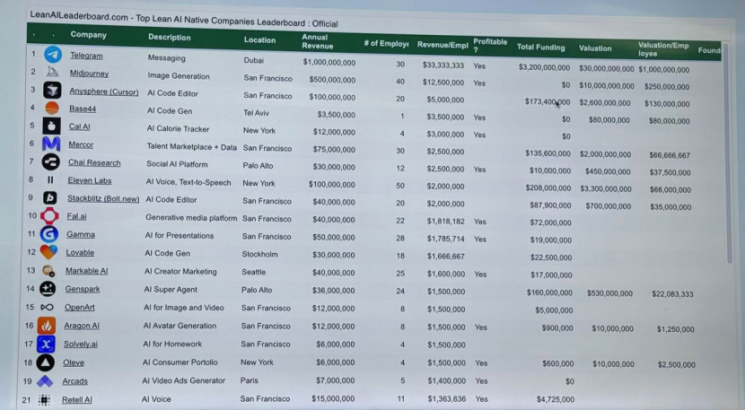

6、在硅谷,AI大厂不去抢小创业公司的活

随着AI时代的到来,硅谷这几年成功孵化出了一些估值很高人员规模很小的公司,未来可能更是普遍现象。这里有苹果、谷歌、Meta、英伟达这样的巨头,也有无数为其提供技术或服务的中小企业。孵化器往往充当“撮合器”,让初创公司进入大企业供应链,从而快速验证市场。他们不去抢,不像国内,大树底下没有草,大厂通吃。

02 五大孵化器的观察与特点

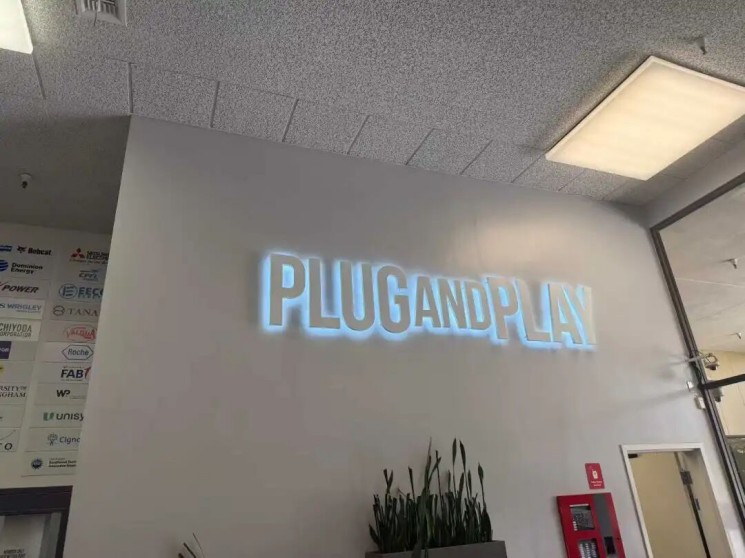

1. Plug and Play:盈利模式清晰的全球产业连接器

Plug and Play 是硅谷最知名的孵化平台之一,曾孵化出 PayPal、Dropbox 等明星公司。它的特点在于——不仅提供办公和投融资服务,更是一个强大的产业对接平台。它的盈利模式非常特别:向大企业收取会员费,每个企业每年约20万美元,目前已有上千家企业加入。单靠会员费收入,Plug and Play 一年就可以获得超过2亿美元。这种模式让它不必依赖初创企业的股份收益,而是通过“撮合大企业和创业公司”来获利。例如,在汽车、医疗、金融等领域,它会组织加速项目,让初创公司直接对接奔驰、大众、辉瑞、汇丰等巨头。大企业获得最新技术解决方案,创业公司则得到市场验证。

在国内,许多孵化器依然停留在“房东+投资人”的角色,而 Plug and Play 已经变成了“全球产业撮合器”。

2. Stanford StartX:校友社群驱动的加速器

StartX 是斯坦福大学校友和教授共同打造的创业加速器。它不收股权、不以盈利为目的,而是依靠校友社群和学术资源形成强大的粘性。创业者在这里可以接触顶尖教授、硅谷知名投资人,还能依靠校友网络快速找到合伙人或市场资源。相比之下,中国不少高校的创业园区更多依赖政府补贴,真正的校友互助和市场化资源还不够。StartX 展示了“学术-校友-资本”三位一体的孵化力量。

3. Berkeley Summit(伯克利巅峰屋):情怀驱动的社群孵化

与前两者不同,“伯克利巅峰屋”不是典型的孵化器,而是由一位有情怀的天使投资人,将自己的物业拿出来,供一群创业者免费或低成本办公、讨论和社交。这里经常举办创业聚会,创业者可以随时找到合作伙伴、投资人,甚至直接在客厅里 pitch。它更像是一个“社区”,而非传统意义上的加速器。这种氛围在国内相对少见。国内的孵化器大多强调“规范管理和考核”,而巅峰屋强调的是“自由交流和自发连接”。这种文化差异,也反映了硅谷对创新的包容。

4. QBay:政府推动的跨境孵化器

QBay 是杭州市政府支持设立的硅谷孵化平台,其模式是“硅谷孵化、杭州产业化”。换句话说,它帮助创业公司在硅谷形成雏形,再回到杭州进行产业落地。目前,约有 20–30% 的入驻企业是中国出海北美的创业公司,借助 QBay 平台获取硅谷资源。这种模式带有强烈的政策色彩:通过政府引导,把海外创新项目和国内产业结合起来。它既服务了中国出海团队,也在探索“引进来+走出去”的双向孵化。

5. 大观资本北美办公室:资本驱动的出海社群

大观资本是国内知名的投资机构,在北美设立办公室,聚焦出海创业者。它不仅提供资本支持,还通过“出海同学会”等形式,把创业者聚合成社群。这种模式更像是“资本+社群+战略投资”的结合。它不只是孵化空间,而是打造一个“出海创业生态圈”,资本在其中扮演主导角色。

这显示出一个趋势:越来越多的中国资本正在硅谷寻找机会,同时帮助中国创业者融入全球创新网络。

03中美孵化器的差异与反思

通过五个孵化器的走访,我发现中美之间有以下几个明显差异:

1. 定位不同

硅谷孵化器强调“产业+资本+生态”,国内更多停留在“空间+物业+服务”。

2. 资源不同

硅谷能对接全球化的资本和企业,国内多依赖地方政府和本地资本。

3. 文化不同

硅谷对失败宽容,鼓励冒险;国内更看重短期业绩和政策导向。

4. 机制不同

硅谷股权结构灵活,退出机制成熟;国内在股权安排、融资退出上仍有诸多限制。

5. 国际化程度不同

硅谷创业从第一天就是“面向全球”;国内大多数企业还是“面向本地市场”。

04 一些启示

结合这次考察,我认为中国孵化器未来的发展,可以从以下几个方向突破:

1. 从“物业型”走向“产业型”

孵化器不能只是提供办公场地和基本服务,而要真正帮创业公司对接产业链。

2. 深化产学研结合

学校孵化器要发挥人才与科研优势,形成校友型、社群型、科研成果转化型的生态。

3. 鼓励宽容失败的文化

政策制定者、投资人和社会舆论要更宽容失败,鼓励“快速试错”。

4. 引导资本更有耐心

国内资本要支持从0到1的探索,而不是一味追逐短期回报。

5. 推动国际化

中国的孵化器要成为“出海创业”的伙伴,帮助企业接入全球市场与资本。

结语:硅谷经验与中国路径

硅谷孵化器模式并不是完美的,它也面临泡沫、资源过度竞争等问题。但不可否认的是,它已经形成了一个高度成熟、动态自我更新的创新生态。

中国的孵化器和创新体系,不能照搬硅谷模式,而要结合自身的国情:我们有庞大的市场、政府的政策支持和完整的制造业体系,这些都是硅谷所没有的。未来,中国的孵化器若能在产业结合、国际化、社群化和资本耐心上有所突破,就能形成独具中国特色的创新生态。

真正的创新不是单点突破,而是系统性生态建设。孵化器只是其中的一个环节,但它往往决定了一批创业公司的成败,也折射出一个国家创新环境的整体水平。