麦哲观点

【麦哲观点】苏州---拼搏进取的长三角“第二城”

时间:2024-05-08

【麦哲洞察】苏州自古便是我国发展重地,两千余年来不曾被人遗忘,既保留千年古韵,又从不错过历史发展的重大机遇期,骨子里是“识时务”、善于“变革创新”的基因。如建国初期自力更生的“苏南模式”、如改革开放下的“苏州工业园”奇迹、如创新驱动新时期下的科创及产业腾飞。

苏州的发展靠的不是国家战略拉动、也不是上海的绝对扶持,而是其每一步发展都紧扣时代趋势、当机立断进行抉择。未来的苏州,将继续发扬改革创新精神,建设一个产业实力更强、更开放融合的“现代之城”!

01 苏州城市分析

一、城市区位

苏州西抱太湖,北临长江,毗邻上海,是长三角城市群核心区、苏南中心城市,区位条件优越。在水运上,依托长江水道,苏州港港口货物吞吐量世界排名第七;在铁路上,依托发达高速网络,全市铁路站点多达11个,至上海最快20分钟;且公路上,通过快速路、高速路加强与上海及周边区域的联系。但值得一提的是,苏州市区范围内无机场,航空出行有赖于周边上海、无锡的机场,或许在一定程度上制约苏州的发展。

(图:苏州区位及交通情况,麦哲中国整理)

二、城市经济

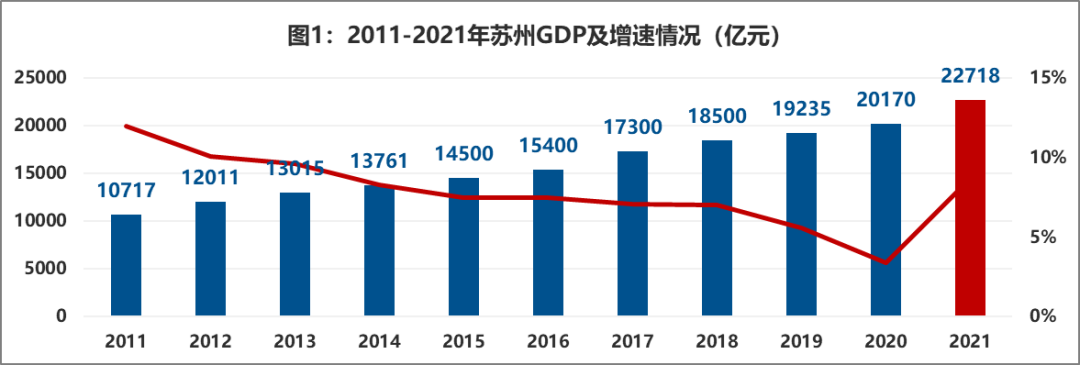

苏州经济实力雄厚,在全国GDP排名中多年位列第六名,排在前五的分别为沪北深广渝,因此苏州又被称作是“地级市的天花板”。苏州近十年GDP总量从2011年的10717亿元增长到2021年22718亿元,涨幅为112%,人均GDP打17.82万元,位列全国GDP第六名。从江苏省GDP情况来看,苏州又被称为省内的“苏大强”,实现以8%的省域面积、15%的省内人口,创造全省20%的GDP。

(图:苏州近十年GDP情况,麦哲中国整理)

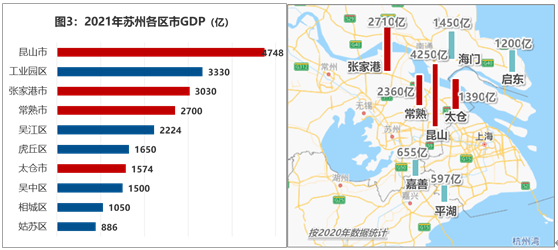

苏州县域经济发达,4个代管县占苏州经济半壁江山。2021年昆山、张家港、常熟、太仓经济总量高达13808亿元,且常年位列全国百强县TOP10,昆山更是多年蝉联中国百强县之首。4个代管县凭借独特的区位优势和产业实力,在8个临沪市县中异军突起,为苏州争得长三角“第二城”打下根基。

(图:苏州各区市GDP情况和临沪8地GDP情况,麦哲中国整理)

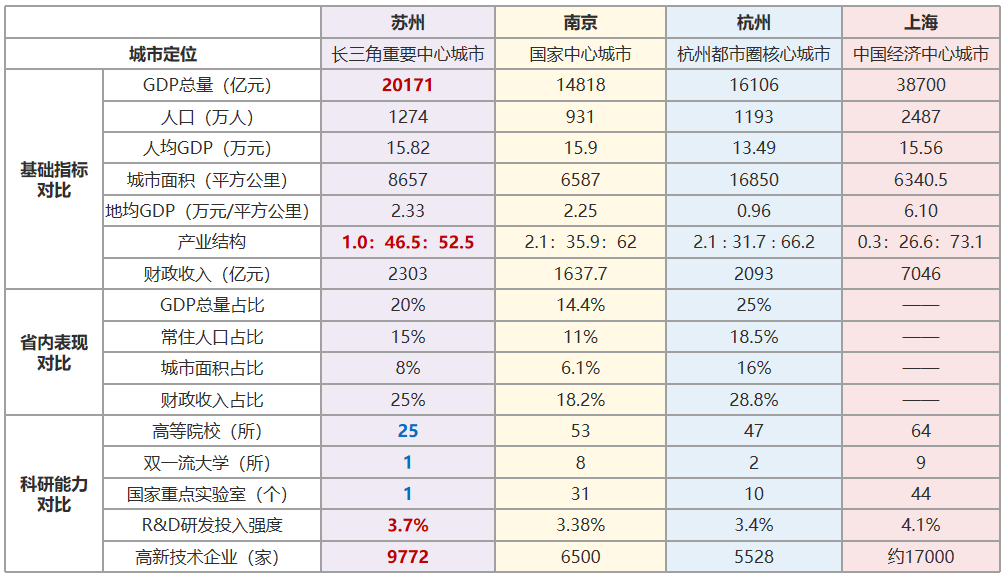

三、城市对比

在此选取上海、南京、杭州等长三角核心城市与苏州进行对比,从经济总量、工业实力、科研投入、高新技术企业等指标来看,苏州都已远超江浙省会南京、杭州,成为仅次于上海的第二大城市。但比之长三角龙头的上海,差距更较为明显,且苏州在高等院校、科研平台数量方面远低于上海、南京、杭州等地,亟需加大科研平台建设。

(表:长三角重要中心城市经济指标、省内表现、科研能力对比,麦哲中国整理)

02 苏州产业分析

一、产业现状

苏州工业基础强劲,2021年工业总产值突破4万亿,与上海、深圳角逐“世界工业第一城”。目前已形成电子信息、高端装备两大万亿产业和新一代信息技术、生物医药、纳米技术、人工智能四大先导产业。“十四五”时期将重点打造十大优势产业链,尤其是生物药、高端医疗器械、集成电路、软件和信息服务、光通信、高端制造设备等。

(图:苏州十大优势产业链,麦哲中国整理)

二、电子信息产业

从发展历程来看,苏州电子信息产业拥有70年发展基础,经历过“三大改造”时期苏州无线电厂、“苏南模式”乡镇电子企业兴起、全球制造转移浪潮等。飞利浦、富士康、宏碁、三星等企业落地推动苏州电子信息产业爆发式增长。

2018年苏州电子信息产值首次突破万亿,成为第一大支柱产业。2020年产值10940亿,占全市规上工业总产值31.4%,约占全国电子信息产值规模的9%。

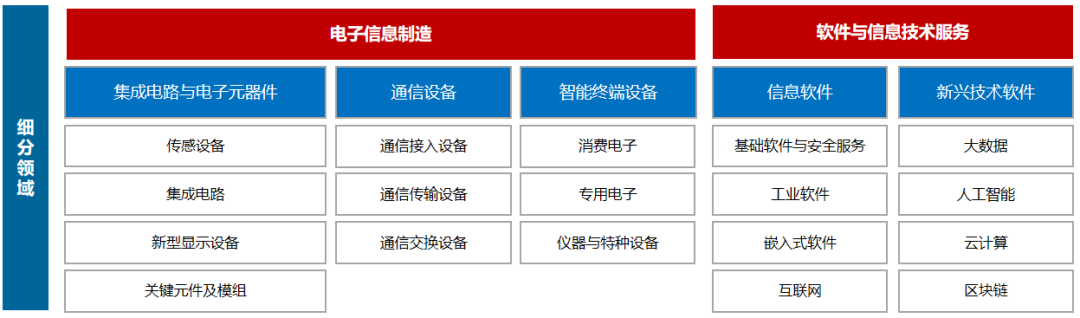

从产业链来看,苏州电子信息产业链布局较为完整,在各大领域均有所涉足。在电子信息制造方面,苏州已形成集成电路、计算机及配套设备、光电通信、新型显示、电子元器件等5大重点产品群。主要成果有苏州工业园区的集成电路,吴江开发区的光电子,昆山开发区、常熟开发区的计算机及笔记本电脑,吴中开发区的线路板、基础零部件,高新区的消费电子产品及计算机外部设备等。

在软件与信息技术服务方面,苏州提出“软硬兼备”,2020年软件及信息技术服务业实现增加值622.17亿元。苏州软件与信息技术服务重点布局的地区为苏州工业园区、苏州高新区和相城经开区等地,重点发展的方向为工业软件、通用软件、人工智能和区块链等。

(图:电子信息产业链及细分领域,麦哲中国整理)

从苏州产业现状来看,电子信息产业整体大而不强,处于低端制造向高端化转型中。世界500强在苏州的电子制造业务中,苏州在3C制造、显示设备等占据重要地位。苏州笔电产量占全国30%、显示器产量占全国15%,产量较高但严重依赖外资,仍然以低端代工为主,产业发展较为痛点明显。

“十四五”时期,为促进苏州电子信息产业向高端化转型,苏州规划提出重点发展集成电路、光通信、软件及信息服务等领域,将在集成电路核心领域突破。

三、生物医药产业

从发展历程来看,苏州生物医药产业起于苏州工业园区,继而引领和带动全市生物医药产业发展。2005年上海提出全力打造“张江药谷”,跨国公司研发中心在张江落地,苏州2006年开始大力发展生物医药产业,十余年发展中,全国生物医药产业园区竞争力排名中苏州占17家,苏州工业园区也成为仅次于上海张江的全国生物医药第二大园区。预计2025年该产值将突破4000亿元,苏州也明确提出“将生物医药作为全市一号产业,培育地标产业,打造世界级生物医药高地”。

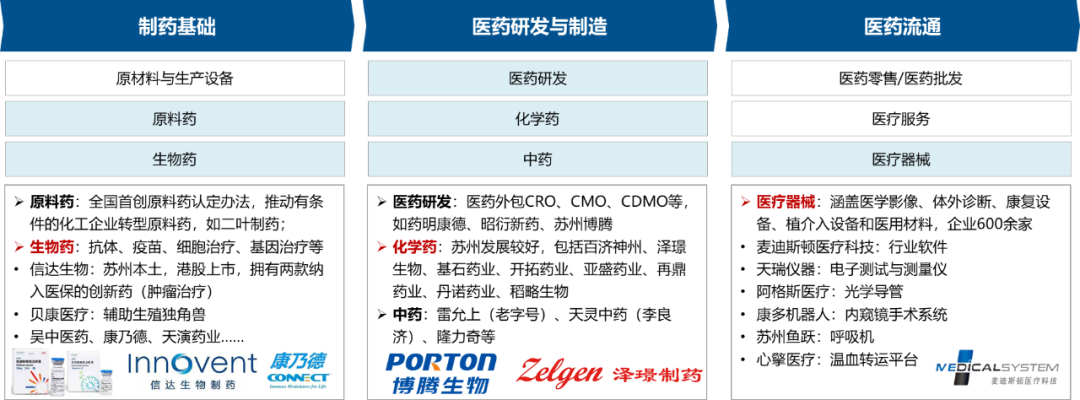

从产业链来来看,苏州生物医药产业以医疗器械、化学制药、生物制药和现代中药为主,其中医疗器械和化学制药占主导地位,二者的生产总值约占全市生物医药总产值的50%左右,未来将以世界一流产业集群为目标主攻创新药物、前沿诊疗技术、高端医疗器械等。

上游制药基础上,在原料药领域,苏州首创原料药认定办法,推动有条件的化工企业转型原料药,如二叶制药等;在生物药领域,苏州聚焦抗体药、疫苗、细胞治疗、基因治疗等方向,重点企业包括信达生物、内康医疗、吴中医药等。

中游医药研发与制造上,在医药研发领域,苏州发展医药外包CRO、CMO、CDMO等,重点企业包括药明康德、昭衍新药、苏州博腾等;在化学药领域,苏州发展较好,包括百济神州、泽璟生物、基石药业、开拓药业等;在中药领域,拥有老字号雷允上、天灵中药、隆力奇等企业。

医疗器械发展上,苏州涵盖医学影像、体外诊断、康复设备、植介入设备和医用材料,企业600余家,包括麦迪斯顿医疗科技、天瑞仪器、阿格斯医疗、康多机器人、苏州鱼跃、心擎医疗等。

(图:生物医药产业链及苏州现状,麦哲中国整理)

从空间布局来看,苏州产业格局基本形成,包括苏州工业园区生物医药、高新区高端医疗器械、吴中区医药研发外包、昆山市小核酸(化学药细分领域)、常熟市现代中药、张家港市医疗器械制造等布局。

四、纳米新材料产业

纳米新材料属于前沿新材料的一种,被称为21世纪非常有潜力的材料。从发展历程来看,苏州纳米新材料兴起于2006年苏州纳米所的成立,15年时间从无到有,走出一条科技创新的道路。2010年苏州工业园区成立苏州纳米城,占地1800亩,聚焦微纳制造、纳米新材料、第三代半导体、纳米大健康,打造全球最大纳米技术应用产业综合社区、国家级纳米孵化器,入驻企业460余家,取得初步成效。

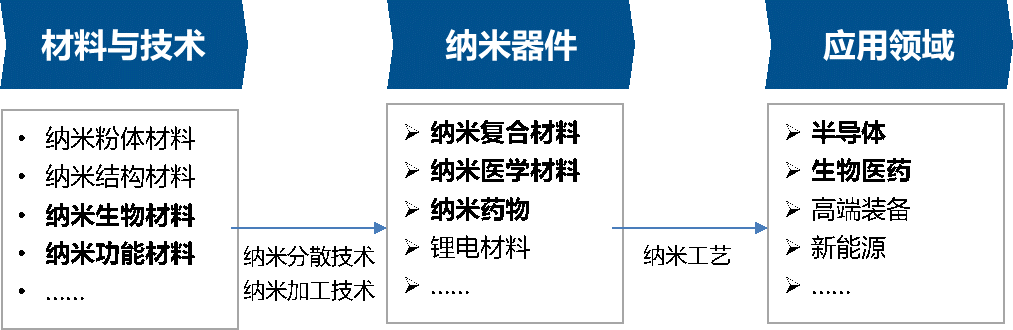

从纳米产业链来看,上游纳米材料与技术包括纳米粉体材料、纳米结构材料、纳米生物材料、纳米功能材料以及纳米分散技术、纳米加工技术;中游纳米器件包括纳米复合材料、纳米医学材料、纳米药物、锂电材料等;下游应用领域包括半导体、生物医药、高端装备、新能源等领域。

(图:纳米新材料产业链,麦哲中国整理)

从苏州纳米产业现状来看,2020年苏州纳米新材料产业产值达1010亿元,年增长率25%,企业784家。成为了全国第一,也是全球第八大纳米产业集聚区。截止2021年,苏州纳米产业规模占据全国50%以上,通过与国内外高校共建科研平台,并培育一批龙头企业,2020年被评选为工信部25个先进制造业产业集群之一,也是苏州唯一一个入选的产业集群。其中,苏州工业园区以第三代半导体、纳米生物材料、纳米功能材料等材料端,微纳制造、光电子等应用端为重点发展方向,在高性能微球材料、功能性医用涂层、第三代半导体、大尺寸高纯度单晶硅棒等一大批“卡脖子”技术取得重大突破,也培育了包括纳微科技、敏芯股份等科创板上市企业。

03 苏州关键举措

一、战略举措

苏州工业园区奠定苏州发展“腾飞的20年”。苏州工业园区于1994年经国务院批准设立,是中新两国政府间的重要项目,被誉为“中国改革开放的重要窗口”和“国际合作的成功范例”。连续多年名列“中国城市最具竞争力开发区”榜首,位居国家级经开区综合实力、产业基础、对外贸易第一位,是苏州电子信息、机械制造、生物医药、人工智能、纳米新材料等产业重要载体。

(图:设立之初的苏州工业园区和如今的苏州工业园区,麦哲中国整理)

二、科创举措

加大科研平台建设、注重多方合作、强化载体运营能力。苏州本身由于高等院校较少,在科技研发、原始创新方面存在短板,但苏州近年加紧布局,通过打造中科院苏州纳米所、材料科学姑苏学院、纳米真空互联实验站、太仓小核酸工程技术中心、苏州超算中心等科研平台,为生物医药、集成电路等产业发展提供基础科研支撑;通过与国内外院校共建,打造西交利物浦大学、昆山杜克大学、中葡联合实验室等补齐短板。

(图:西安交通大学与英国利物浦大学合作设立,麦哲中国整理)

三、金融举措

金融既是苏州重点发展产业,又为产业发展注入活力。通过设立政府投资基金鼓励产业发展,采取以“母基金+子基金”等形式,由政府出资设立母基金,母基金参股若干个子基金。截止2020年底,苏州市政府投资基金共44支,投资总规模约为996.08亿元用于生物医药、人工智能、集成电路、纳米等产业投资。

四、人才举措

引入高端人才,为“引才”“留才”提供多方位支持。充分发挥临近上海、国际合作的优势,以项目吸引顶级人才,与国外留学人员组织和驻外机构的联系和合作,通过技术项目合作,吸引外国专家来苏指导,以组团和随团形式出国招聘,在全球范围内吸引高层次人才,增强对国际化人才的。同时,发布“金鸡湖人才计划”、借鉴新加坡组屋经验、引入国际办学机构等提升人性化配套和服务水平。据《中国城市人才吸引力排名:2021》显示,苏州城市人才吸引力全国排名第七,“七普”人口净流入530万人。

五、政策举措

加大对重点产业领域扶持力度,引导构建产业生态。在集成电路、生物医药、人工智能、智能网联汽车、软件和信息服务等主导产业上,发布专项扶持政策,并在企业做大做强、科技成果转化、技术突破、市场拓展、平台建设、培育上市等方面制定较完善的鼓励办法。如生物医药类地区总部企业的设立给予最高6000万的资助、对于集成电路企业技术攻关投入符合条件的给予50%的补助等。

(图:苏州金鸡湖夜景,图片来源网络)

备注:以上数据来源于统计年鉴、网络资料整理

本文为原文节选,阅读全文请关注麦哲后续发布的《全国万亿俱乐部城市产业研究》书籍

麦哲中国:国内产业全程服务第一选择。

麦哲中国是国内最早从事产业培训考察、产业尽职调查研究、产业咨询、产业招商、产业运营、产业投资等专 业服务的机构,是国内的产业全程服务商。

麦哲中国为国内各级政府、管委会、平台公司、产业地产投资者等客户提供政府产业培训考察、产业调查研究、产业规划、区域战略咨询、产业新城战略定位、产业园发展战略规划、区域开发模式和开发策略、产业招商、产业运营、产业基金等业务。在多年的专业服务实践中,和中国社科院、复旦大学、中欧国际工商学院等知名高校和研究机构有长期战略合作,拥有丰富的知识案例库、互联网产业平台、产业企业及运营数据库、产业研究院等,致力于为客户提供最有价值的产业全程服务。

麦哲团队均来自国际和国内的一流公司,拥有全球产业视野和国内产业深度,公司先后负责了上海、西安、苏州、杭州、南京、合肥、厦门等城市和国家级新区“十三五”、“十四五”规划,负责了张江科学城、上海科创中心(临港)、上海自贸区临港新片区、陕西秦创原和西咸新区、广东自贸区横琴新区等产业战略定位咨询,为中国产业结构调整和升级贡献专业力量。

麦哲中国产业全程服务商,业务咨询 杨先生 联系电话:17274586971。